講座紹介

2025年6月28日(土)13:30〜15:00 開催

和洋文化講座「『源氏物語』の世界」

講師 和洋女子大学 太田 敦子 先生

内容 千年の時を経てもなお色褪せない『源氏物語』が今回のテーマ。 物語全体の流れ、当時の平安京の様子や時代背景なども交え、全54帖のはじまりを飾る「桐壺」を原文と現代語訳で味わいました。『源氏物語』の魅力に存分に触れることができました。

次回の和洋文化講座は9月13日(土)13:30〜15:00 予定

テーマは決まり次第HPやメルマガなどでお知らせします。

内容 千年の時を経てもなお色褪せない『源氏物語』が今回のテーマ。 物語全体の流れ、当時の平安京の様子や時代背景なども交え、全54帖のはじまりを飾る「桐壺」を原文と現代語訳で味わいました。『源氏物語』の魅力に存分に触れることができました。

次回の和洋文化講座は9月13日(土)13:30〜15:00 予定

テーマは決まり次第HPやメルマガなどでお知らせします。

2025年6月9日(月)・10日(火)13:30〜15:00 開催

室礼講座 第三十四回「氷室の節供」

講師 黒沢 京子 先生

内容 旧暦の六月一日が「氷室の節供」とされており、前日の「氷室開き」で氷室より氷を取り出し、加賀前田藩から江戸へ献上する習わしがありました。この氷を口にすると無病息災、元気に夏を越せると宮中では「氷室の節会」が行われていたそうです。今回は氷に見立てた氷砂糖や琥珀、病と瓢をかけた瓢箪を青紅葉と一緒に飾り、また折形では水引を用いたお祝い包みを学びました。

次回は7月21日(月祝)・22日(火) 13:30~15:00

今回は旧暦の七夕をテーマに実施します。皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 旧暦の六月一日が「氷室の節供」とされており、前日の「氷室開き」で氷室より氷を取り出し、加賀前田藩から江戸へ献上する習わしがありました。この氷を口にすると無病息災、元気に夏を越せると宮中では「氷室の節会」が行われていたそうです。今回は氷に見立てた氷砂糖や琥珀、病と瓢をかけた瓢箪を青紅葉と一緒に飾り、また折形では水引を用いたお祝い包みを学びました。

次回は7月21日(月祝)・22日(火) 13:30~15:00

今回は旧暦の七夕をテーマに実施します。皆さまのご参加をお待ちしております!

2025年6月7日(土)9:50〜12:30 開催

市川の歴史散歩 「第2回 旧石器・縄文・弥生時代 〜市川考古博物館・堀之内貝塚などを訪ねてみよう〜」

講師 小郷 一郎 先生

内容 「市川の歴史散歩」講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。年間を通じてシリーズで開催しております。地元市川の歴史を楽しく学んでみませんか!今回は2025年度第2回、旧石器・縄文・弥生時代について、市川考古博物館や堀之内貝塚を学びました。天候もよく、博物館では学芸員の方から貴重な話を伺いました。

次回:2025年7月12日(土)13:30~15:30 大黒家にて

内容:市川の古墳時代から平安時代【座学講座】

内容 「市川の歴史散歩」講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。年間を通じてシリーズで開催しております。地元市川の歴史を楽しく学んでみませんか!今回は2025年度第2回、旧石器・縄文・弥生時代について、市川考古博物館や堀之内貝塚を学びました。天候もよく、博物館では学芸員の方から貴重な話を伺いました。

次回:2025年7月12日(土)13:30~15:30 大黒家にて

内容:市川の古墳時代から平安時代【座学講座】

2025年5月9日(金)13:30〜15:00 開催

歴史講座 「ハプスブルク家唯一の”女帝” マリア・テレジア」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 かの有名なマリー・アントワネットの母。ハンガリー女王であり実質的に神聖ローマ帝国を導いた“女帝”。妻として、16人の子を産んだ母として、そして女帝として故国を守護する「女神」の波乱の人生について熊谷先生にお話していただきました。

次回の歴史講座は7月11日(金)13:30〜15:00

テーマはNHK大河ドラマから「吉原」の話を予定しております。

内容 かの有名なマリー・アントワネットの母。ハンガリー女王であり実質的に神聖ローマ帝国を導いた“女帝”。妻として、16人の子を産んだ母として、そして女帝として故国を守護する「女神」の波乱の人生について熊谷先生にお話していただきました。

次回の歴史講座は7月11日(金)13:30〜15:00

テーマはNHK大河ドラマから「吉原」の話を予定しております。

2025年4月11日(金)13:30〜15:00 開催

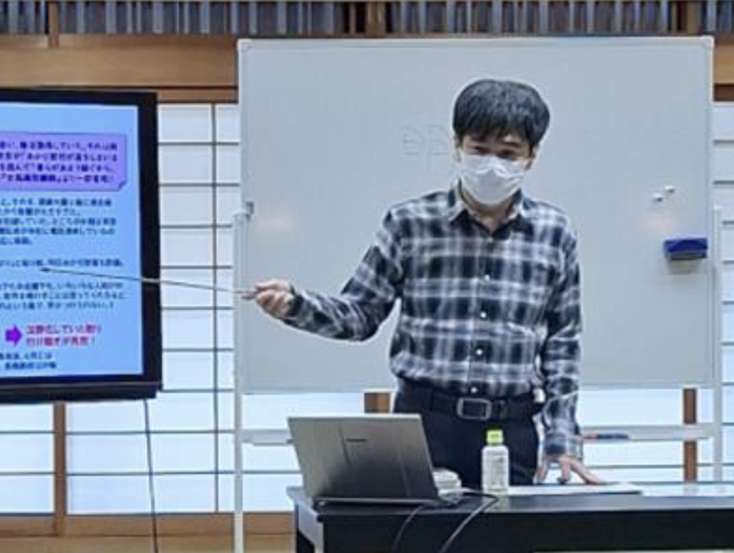

歴史講座 「大正デモクラシーと二大政党政治」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 日露戦争終結~5・15事件までの約30年間の国内政治の動きについて学びました。複雑な情勢に戸惑いながらも皆さま熱心に先生のお話を聞いていらっしゃいました。現在の政治情勢との類似点を指摘する声もありました。

次回の歴史講座は5月9日(金)13:30〜15:00

マリー・アントワネットの母でありハンガリー女王であるマリア・テレジアの波乱の人生を紹介する予定です。是非ご参加ください。

内容 日露戦争終結~5・15事件までの約30年間の国内政治の動きについて学びました。複雑な情勢に戸惑いながらも皆さま熱心に先生のお話を聞いていらっしゃいました。現在の政治情勢との類似点を指摘する声もありました。

次回の歴史講座は5月9日(金)13:30〜15:00

マリー・アントワネットの母でありハンガリー女王であるマリア・テレジアの波乱の人生を紹介する予定です。是非ご参加ください。

2025年3月31日(月)・4月1日(火)13:30〜15:00 開催

室礼講座 「花見」

講師 黒沢 京子 先生・小嶋 美砂子 先生

内容 農耕民族である日本人の生活の中での花といえば桜で、「サ」は田の神様「クラ」は座する場所で 穀物の神・田の神が宿る木を表します。桜の咲き具合を見て秋の稔り(みのり)を占い、田の神様を迎えて料理やお酒を供えて桜の周りで宴をします。これが花見の始まりです。今回は折型でお祝い包みを折り、桜、木花咲耶姫命(このはなさくやひめ)のお札、清酒、種籾、田作り、桜餅と一緒に飾りました。

次回は2025年6月9日(月)・10日(火)13:30~15:00「氷室の節供」をテーマに実施する予定です。

皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 農耕民族である日本人の生活の中での花といえば桜で、「サ」は田の神様「クラ」は座する場所で 穀物の神・田の神が宿る木を表します。桜の咲き具合を見て秋の稔り(みのり)を占い、田の神様を迎えて料理やお酒を供えて桜の周りで宴をします。これが花見の始まりです。今回は折型でお祝い包みを折り、桜、木花咲耶姫命(このはなさくやひめ)のお札、清酒、種籾、田作り、桜餅と一緒に飾りました。

次回は2025年6月9日(月)・10日(火)13:30~15:00「氷室の節供」をテーマに実施する予定です。

皆さまのご参加をお待ちしております!

2025年3月29日(土)10:00〜13:00 開催

市川の歴史散歩 「第9回 行徳地区の見学 (徳願寺・行徳ふれあい伝承館・常夜灯・中台神輿等)」

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 「市川の歴史散歩」講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。年間を通じてシリーズで開催しております。地元市川の歴史を楽しく学んでみませんか!

今回は徳願寺、行徳ふれあい伝承館、常夜灯、中台神輿を見学しました。

2024年間シリーズは今回で終了、次回より2025年新シリーズが始まります。

次回:2025年5月10日(土)13:30~15:30 大黒家にて座学講座(第1回 旧石器・縄文・弥生時代)

内容 「市川の歴史散歩」講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。年間を通じてシリーズで開催しております。地元市川の歴史を楽しく学んでみませんか!

今回は徳願寺、行徳ふれあい伝承館、常夜灯、中台神輿を見学しました。

2024年間シリーズは今回で終了、次回より2025年新シリーズが始まります。

次回:2025年5月10日(土)13:30~15:30 大黒家にて座学講座(第1回 旧石器・縄文・弥生時代)

2025年3月14日(金)13:30〜15:00 開催

歴史講座 「金融恐慌そして世界恐慌~日本が大混乱した「昭和恐慌」の中身~」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 国内で生じた金融恐慌、後を追うように訪れた世界恐慌。混乱に陥った昭和最初の5年間について今回はお話していただきました。 金本位制の説明などもあり、受講生の皆さまは熱心に聞いていらっしゃいました。

次回の歴史講座は4月11日(金)13:30〜15:00

テーマは「大正デモクラシーと二大政党政治」を予定しております。

内容 国内で生じた金融恐慌、後を追うように訪れた世界恐慌。混乱に陥った昭和最初の5年間について今回はお話していただきました。 金本位制の説明などもあり、受講生の皆さまは熱心に聞いていらっしゃいました。

次回の歴史講座は4月11日(金)13:30〜15:00

テーマは「大正デモクラシーと二大政党政治」を予定しております。

2025年2月28日(金)13:30〜15:30 開催

市川の歴史散歩 「第8回 市川の近世~江戸・明治・大正・昭和時代」

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は市川の近世に焦点を絞り、利根川の東遷と水戸佐倉道分間延絵図、行徳の塩田、軍都市川への変身、大正・昭和の町の様子と鉄道の発達等の概要について学びました。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は市川の近世に焦点を絞り、利根川の東遷と水戸佐倉道分間延絵図、行徳の塩田、軍都市川への変身、大正・昭和の町の様子と鉄道の発達等の概要について学びました。

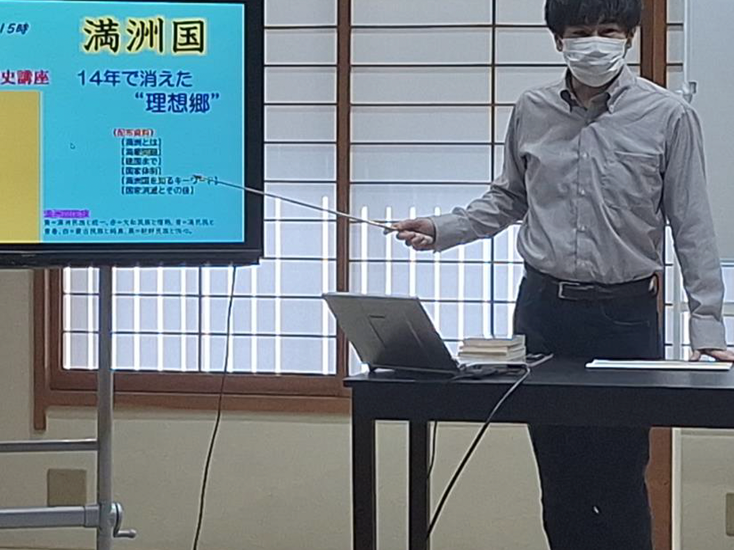

2025年2月14日(金)13:30〜15:00 開催

歴史講座「満州国~時代に翻弄され14年で消えた”理想郷”~」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 知名度のわりに実態がよく知られていない『満洲国』が今回のテーマ。 国の仕組みや外交関係、都市計画や人々の生活、そして日本との関係等々を、国の歴史とともに学びました。

次回の歴史講座は3月14日(金)13:30〜15:00

テーマは日本史「金融恐慌」の予定です。

内容 知名度のわりに実態がよく知られていない『満洲国』が今回のテーマ。 国の仕組みや外交関係、都市計画や人々の生活、そして日本との関係等々を、国の歴史とともに学びました。

次回の歴史講座は3月14日(金)13:30〜15:00

テーマは日本史「金融恐慌」の予定です。

2025年1月27日(月)・28日(火)13:30~15:00 開催

室礼講座 「立春(春迎え)」

講師 黒沢 京子 先生

内容 旧暦では二十四節季の始まりである「立春」が一年の始まりでした。(立春正月)

年の改まる日(大晦日)の前日は節分です。 今年の節分は2月2日になります。 節分で冬の寒気や邪気を祓って、明るい春の陽気を迎え入れます。 今回は 祝いの菓子包みを折型で折り、紅白の福豆、福面、柑橘、梅の花と一緒に飾りました。

次回は2025年3月31日(月)・4月1日(火) 13:30~15:00、「花見」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 旧暦では二十四節季の始まりである「立春」が一年の始まりでした。(立春正月)

年の改まる日(大晦日)の前日は節分です。 今年の節分は2月2日になります。 節分で冬の寒気や邪気を祓って、明るい春の陽気を迎え入れます。 今回は 祝いの菓子包みを折型で折り、紅白の福豆、福面、柑橘、梅の花と一緒に飾りました。

次回は2025年3月31日(月)・4月1日(火) 13:30~15:00、「花見」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

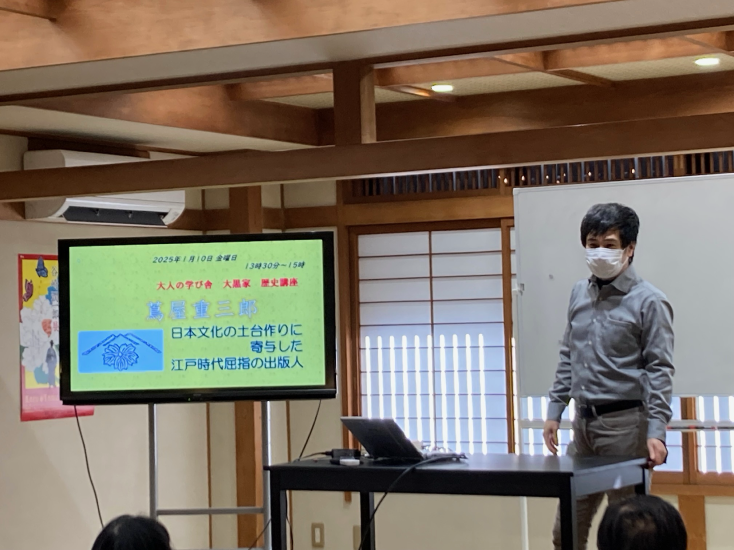

2025年1月10日(金)13:30〜15:00 開催

歴史講座「現代に伝わる日本文化の鳴動期~蔦屋重三郎が生きた時代~」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今年の大河ドラマの主人公、蔦屋重三郎に焦点を当て、彼の生涯や当時の世相・出版業界などを学びました。 タイムリーな話題ということで、皆さま熱心に話を聞いていらっしゃいました。

次回の歴史講座は2月14日(金)13:30〜15:00

テーマは決まり次第ホームページにてご案内いたします。

内容 今年の大河ドラマの主人公、蔦屋重三郎に焦点を当て、彼の生涯や当時の世相・出版業界などを学びました。 タイムリーな話題ということで、皆さま熱心に話を聞いていらっしゃいました。

次回の歴史講座は2月14日(金)13:30〜15:00

テーマは決まり次第ホームページにてご案内いたします。

2024年12月16日(月)・17日(火)13:30~15:00 開催

室礼講座 「お正月」

講師 黒沢 京子 先生

内容 元旦は一年の始まりに、年神様を迎えて昨年の実りに感謝し、今年の豊穣と平穏を祈念する日です。 お正月の準備は12月13日の「正月事始め」から始まります。 神社仏閣では煤払いをして年神様を迎える準備をします。 今回は折形(おりがた)で和紙を使って「お年玉包み」を折り、 稲藁(いなわら)、南天、紙垂(しで)、水引を使って「しめ飾り」を作りました。

次回は2025年1月27日(月)・28日(火) 13:30~15:00、「立春」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 元旦は一年の始まりに、年神様を迎えて昨年の実りに感謝し、今年の豊穣と平穏を祈念する日です。 お正月の準備は12月13日の「正月事始め」から始まります。 神社仏閣では煤払いをして年神様を迎える準備をします。 今回は折形(おりがた)で和紙を使って「お年玉包み」を折り、 稲藁(いなわら)、南天、紙垂(しで)、水引を使って「しめ飾り」を作りました。

次回は2025年1月27日(月)・28日(火) 13:30~15:00、「立春」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

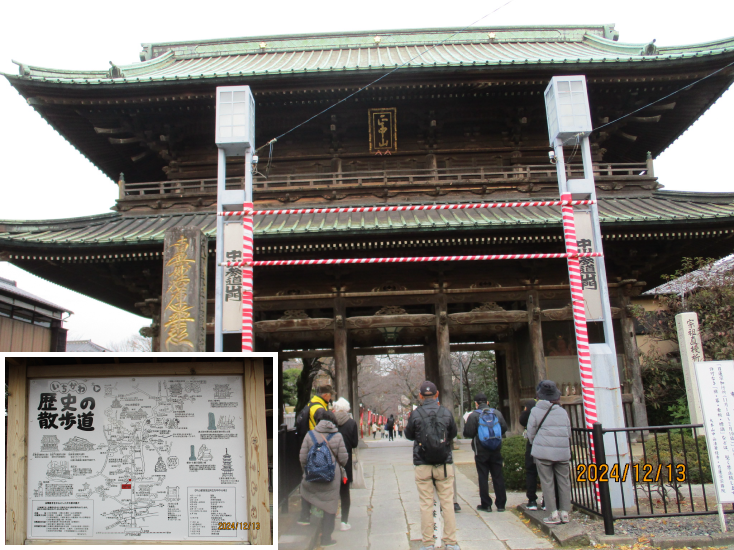

2024年12月13日(金)13:30〜15:00 開催

市川の歴史散歩 「第7回 中山法華経寺見学」

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は市川の代表的な中世の歴史遺産のひとつである日蓮上人と中山法華経寺に関連して、現在の中山法華経寺とその周辺の寺院などを巡りました。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は市川の代表的な中世の歴史遺産のひとつである日蓮上人と中山法華経寺に関連して、現在の中山法華経寺とその周辺の寺院などを巡りました。

2024年12月13日(金)13:30〜15:00 開催

歴史講座「江戸時代・天皇家二度の危機」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回も前回に引き続き天皇家のお話。

江戸時代、武家と公家の関係が固定化されていく過渡期に在位した後水尾天皇の時代と、天皇家断絶の危機にあった光格天皇の時代、いずれも現在の天皇家後継者問題にもつながる歴史上の出来事を学びました。

次回の歴史講座は1月10日(金)13:30-15:00

2025年のNHK大河ドラマの予習「蔦屋重三郎の話(仮題)」を予定しております。

内容 今回も前回に引き続き天皇家のお話。

江戸時代、武家と公家の関係が固定化されていく過渡期に在位した後水尾天皇の時代と、天皇家断絶の危機にあった光格天皇の時代、いずれも現在の天皇家後継者問題にもつながる歴史上の出来事を学びました。

次回の歴史講座は1月10日(金)13:30-15:00

2025年のNHK大河ドラマの予習「蔦屋重三郎の話(仮題)」を予定しております。

2024年12月7日(土)10:30〜13:30 開催

自然散策講座 「葛飾八幡宮周辺で話題を探そう」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学では千本松孫樹やクロマツの歴史について学びました。 午後は、葛飾八幡宮を散策し、総括として全日警ホール前で講座を振り返りました。 天候もよく、七五三の家族連れも訪れていました。

★12/7をもって自然観察講座は最終回となりました。

内容 午前の座学では千本松孫樹やクロマツの歴史について学びました。 午後は、葛飾八幡宮を散策し、総括として全日警ホール前で講座を振り返りました。 天候もよく、七五三の家族連れも訪れていました。

★12/7をもって自然観察講座は最終回となりました。

2024年11月30日(土)10:30〜13:30 開催

自然散策講座 「水の流れ・千枚田のような風景・冬鳥」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学では派川大柏川、その周辺の植物や動物について 学びました。午後は、大柏川調節池を見て回りました。 天候もよく、家族連れも訪れていました。

次回の自然散策講座は 12月7日(土)10:30-13:30「葛飾八幡宮周辺で話題を探そう」

午前の座学では千本松孫樹やクロマツの歴史について学びます。 午後は、葛飾八幡宮を散策し、総括として全日警ホール前で講座を振り返ります。

★12/7をもって自然観察講座は最終回となります。

内容 午前の座学では派川大柏川、その周辺の植物や動物について 学びました。午後は、大柏川調節池を見て回りました。 天候もよく、家族連れも訪れていました。

次回の自然散策講座は 12月7日(土)10:30-13:30「葛飾八幡宮周辺で話題を探そう」

午前の座学では千本松孫樹やクロマツの歴史について学びます。 午後は、葛飾八幡宮を散策し、総括として全日警ホール前で講座を振り返ります。

★12/7をもって自然観察講座は最終回となります。

2024年11月29日(金)13:30〜15:00 開催

市川の歴史散歩 「第6回 鎌倉・戦国時代の市川」

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について、講義と外歩きで学ぶ講座です。 前回までの下総国府や手児奈伝説に引き続き、いちかわの中世(鎌倉・戦国時代)に焦点を絞り、源頼朝の挙兵、日蓮聖人と中山法華経寺及び戦国時代の国府台合戦などの概要について学びました。

次回は中山法華経寺、周辺寺院の見学を予定しております。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について、講義と外歩きで学ぶ講座です。 前回までの下総国府や手児奈伝説に引き続き、いちかわの中世(鎌倉・戦国時代)に焦点を絞り、源頼朝の挙兵、日蓮聖人と中山法華経寺及び戦国時代の国府台合戦などの概要について学びました。

次回は中山法華経寺、周辺寺院の見学を予定しております。

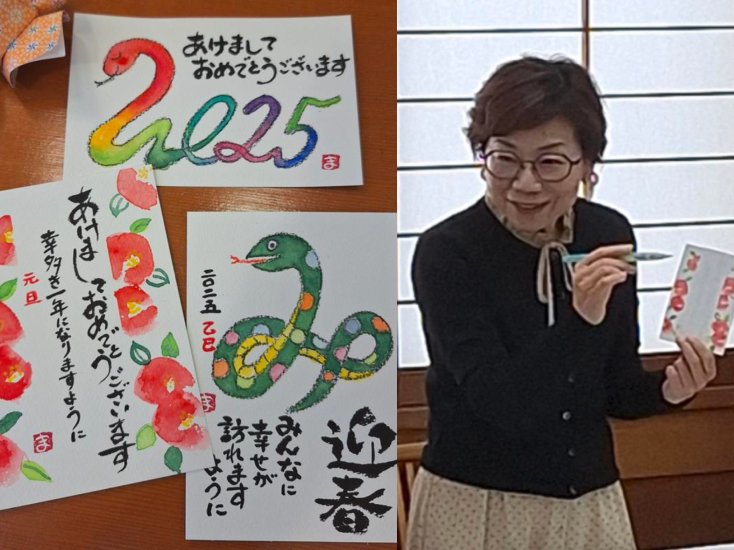

2024年11月28日(木)13:30~15:00 開催

はじめての「絵てがみ」講座 ~年賀状を描こう~

講師 加藤 真理 先生

内容 今回は「年賀状」ということで、来年の干支である「巳」や、 椿の花などをテーマに年賀状の絵てがみを描きました。 今回もみなさん、とても楽しみながら描いていらっしゃいました。

※2年間続けてきた「絵てがみ講座」ですが、 残念ながら今回でいったん終了となります。 今後改めて開催する際にはホームページ等でお知らせいたします。

内容 今回は「年賀状」ということで、来年の干支である「巳」や、 椿の花などをテーマに年賀状の絵てがみを描きました。 今回もみなさん、とても楽しみながら描いていらっしゃいました。

※2年間続けてきた「絵てがみ講座」ですが、 残念ながら今回でいったん終了となります。 今後改めて開催する際にはホームページ等でお知らせいたします。

2024年11月8日(金)13:30〜15:00 開催

歴史講座【「南北朝の天皇家」】

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回は前回に引き続き、天皇家の話 史上唯一の分立時代である南北朝の60年の軌跡を学びました。 受講者のみなさまは、大変熱心に先生の話をお聞きになられていました。

次回歴史講座は12月13日(金)13:30〜15:00 「江戸時代・天皇家の二度の危機」を予定しております。

是非ご参加ください!

内容 今回は前回に引き続き、天皇家の話 史上唯一の分立時代である南北朝の60年の軌跡を学びました。 受講者のみなさまは、大変熱心に先生の話をお聞きになられていました。

次回歴史講座は12月13日(金)13:30〜15:00 「江戸時代・天皇家の二度の危機」を予定しております。

是非ご参加ください!

2024年11月2日(土)10:30〜13:30 開催

自然散策講座 「里見公園で晩秋のバラを眺めよう」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学ではバラの種類や栽培、成長の仕方について学びました。 午後は、雨天のため、里見公園ではなく大黒家の近くでバラの咲いているところへ行きました。 大黒家周辺の植物についても解説いただきました。

次回の自然散策講座は 11月30日(土)10:30-13:30「水の流れ・千枚田のような風景・冬鳥」

午前は座学で大黒家内で講義を聞きます。 午後は、かつて水害に悩まされた市川。調節池を巡ります。

内容 午前の座学ではバラの種類や栽培、成長の仕方について学びました。 午後は、雨天のため、里見公園ではなく大黒家の近くでバラの咲いているところへ行きました。 大黒家周辺の植物についても解説いただきました。

次回の自然散策講座は 11月30日(土)10:30-13:30「水の流れ・千枚田のような風景・冬鳥」

午前は座学で大黒家内で講義を聞きます。 午後は、かつて水害に悩まされた市川。調節池を巡ります。

2024年10月26日(土)13:30〜15:00 開催

式場隆三郎と「芸術家」イメージのプロモーション

講師 和洋女子大学人文学部教授 小澤 京子 先生

内容 地元市川の名士で、市川市の名誉市民に叙せられました 式場隆三郎氏について学びました。 周辺事項を交えた丁寧な解説を通して、式場氏の数々の功績についての理解が深まりました。

今年度の和洋文化講座は今回で終了です。 1年間ありがとうございました。 次年度につきましては、決定次第ホームページ等でお知らせします。

内容 地元市川の名士で、市川市の名誉市民に叙せられました 式場隆三郎氏について学びました。 周辺事項を交えた丁寧な解説を通して、式場氏の数々の功績についての理解が深まりました。

今年度の和洋文化講座は今回で終了です。 1年間ありがとうございました。 次年度につきましては、決定次第ホームページ等でお知らせします。

2024年10月11日(金)13:30〜15:00 開催

歴史講座【「天皇家『分裂』史」】

講師 熊谷 充晃 先生

内容 天皇家の分裂は南北朝時代が有名ですが、 それ以外にも分裂はあり、 今回は南北朝時代の前までの分裂について、時代背景などを学びました。 現在放送中の大河ドラマでも間もなく分裂が描かれる予定で、今回の講座でも取り上げられました。 皆さま興味深く聞いていらっしゃいました。

次回歴史講座は11月8日(金)13:30〜15:00 「南北朝時代の天皇家(仮題)」。

その次は12月13日(金)13:30〜15:00 「天皇家、2度の危機(仮題)」と題して江戸時代の天皇家を扱う予定です。

是非ご参加ください!

内容 天皇家の分裂は南北朝時代が有名ですが、 それ以外にも分裂はあり、 今回は南北朝時代の前までの分裂について、時代背景などを学びました。 現在放送中の大河ドラマでも間もなく分裂が描かれる予定で、今回の講座でも取り上げられました。 皆さま興味深く聞いていらっしゃいました。

次回歴史講座は11月8日(金)13:30〜15:00 「南北朝時代の天皇家(仮題)」。

その次は12月13日(金)13:30〜15:00 「天皇家、2度の危機(仮題)」と題して江戸時代の天皇家を扱う予定です。

是非ご参加ください!

2024年10月11日(金)10:00〜12:30 開催

市川の歴史散歩 「第5回 下総国府跡・国分寺・手児奈霊神堂見学」

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の地形の成り立ちを市川駅ちかくの45階展望台から 俯瞰して確認のち、実際に現地へバスに乗って足を運びました。 天候もよく、国分寺や真間山弘法寺の説明を聞きながら散策しました。

次回は11月29日(金)13:30〜15:00 「鎌倉戦国時代の市川」 今回は座学で大黒家内で講義を聞きます。

内容 市川の地形の成り立ちを市川駅ちかくの45階展望台から 俯瞰して確認のち、実際に現地へバスに乗って足を運びました。 天候もよく、国分寺や真間山弘法寺の説明を聞きながら散策しました。

次回は11月29日(金)13:30〜15:00 「鎌倉戦国時代の市川」 今回は座学で大黒家内で講義を聞きます。

2024年10月7日(月)・8日(火)13:30~15:00 開催

室礼講座 「収穫祭(十三夜)」

講師 黒沢 京子 先生

内容 「十五夜(中秋の名月)」より1か月後の「十三夜」は「栗名月」「豆名月」と言われて、今年は10月15日にあたります。 この頃は、お供えの栗山や豆が食べごろになります。 「十三夜」は中国から「十五夜」の風習が入ってくる前からの日本だけの月見の風習です。 今回は縁紅紙でうさぎを折り、月見団子、毬栗、柿やりんごと一緒に飾りました。

次回は12月16日(月)・17日(火) 13:30~15:00、「お正月」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 「十五夜(中秋の名月)」より1か月後の「十三夜」は「栗名月」「豆名月」と言われて、今年は10月15日にあたります。 この頃は、お供えの栗山や豆が食べごろになります。 「十三夜」は中国から「十五夜」の風習が入ってくる前からの日本だけの月見の風習です。 今回は縁紅紙でうさぎを折り、月見団子、毬栗、柿やりんごと一緒に飾りました。

次回は12月16日(月)・17日(火) 13:30~15:00、「お正月」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

2024年10月5日(土)10:30~13:30 開催

自然散策講座「市川市北端のナシ園、大六園へ」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学ではナシについて学びました。 午後は、市川大野駅から徒歩で大六園へ行きました。 雨のため販売所の中でお話をうかがいました。 受粉をボランティアの方の協力を得て実施したこと、 暑さや空梅雨での梨の被害、生産の苦労を直に聞くこと ができました。

次回の自然散策講座は 11月2日(土)10:30-13:30「水の流れ・千枚田のような風景・冬鳥」

午前は座学で大黒家内で講義を聞きます。 午後は、かつて水害に悩まされた市川。調節池を巡ります。

内容 午前の座学ではナシについて学びました。 午後は、市川大野駅から徒歩で大六園へ行きました。 雨のため販売所の中でお話をうかがいました。 受粉をボランティアの方の協力を得て実施したこと、 暑さや空梅雨での梨の被害、生産の苦労を直に聞くこと ができました。

次回の自然散策講座は 11月2日(土)10:30-13:30「水の流れ・千枚田のような風景・冬鳥」

午前は座学で大黒家内で講義を聞きます。 午後は、かつて水害に悩まされた市川。調節池を巡ります。

2024年9月28日(土)13:30~15:00 開催

和本で読む日本の古典文学

講師 和洋女子大学日本文学文化学科 岡本 光加里 先生

内容 日本の伝統的な書籍である和本について学びました。 和本といっても、形・大きさ・綴じ方・紙の質など様々な種類があり、 特徴だけではなく、使われる文字の変遷や時代背景なども学び、 有意義な時間となりました。 講座の最後に講師持参の和本の実物を見ることができ、 皆様興味深くご覧になっていらっしゃいました。

次回の和洋文化講座は 10月26日(土)13:30~15:00 「式場隆三郎と「芸術家」イメージのプロモーション」 今年度最後の和洋文化講座です。是非ご参加ください。

内容 日本の伝統的な書籍である和本について学びました。 和本といっても、形・大きさ・綴じ方・紙の質など様々な種類があり、 特徴だけではなく、使われる文字の変遷や時代背景なども学び、 有意義な時間となりました。 講座の最後に講師持参の和本の実物を見ることができ、 皆様興味深くご覧になっていらっしゃいました。

次回の和洋文化講座は 10月26日(土)13:30~15:00 「式場隆三郎と「芸術家」イメージのプロモーション」 今年度最後の和洋文化講座です。是非ご参加ください。

2024年9月26日(木)13:30~15:00 開催

はじめての「絵てがみ」講座 ~秋の風物と文字アートを描こう~

講師 加藤 真理 先生

内容 今回は秋の風物と文字アートを交えて、絵てがみを描きました。 「栗」という漢字に栗の絵を、「楽しい」という漢字に笑顔の人を重ね合わせて描くなど、 今回もみなさん、楽しみながら描いていらっしゃいました。 次回は11月28日(木)、テーマは「年賀状(巳年)」になります。 ぜひご参加ください。

内容 今回は秋の風物と文字アートを交えて、絵てがみを描きました。 「栗」という漢字に栗の絵を、「楽しい」という漢字に笑顔の人を重ね合わせて描くなど、 今回もみなさん、楽しみながら描いていらっしゃいました。 次回は11月28日(木)、テーマは「年賀状(巳年)」になります。 ぜひご参加ください。

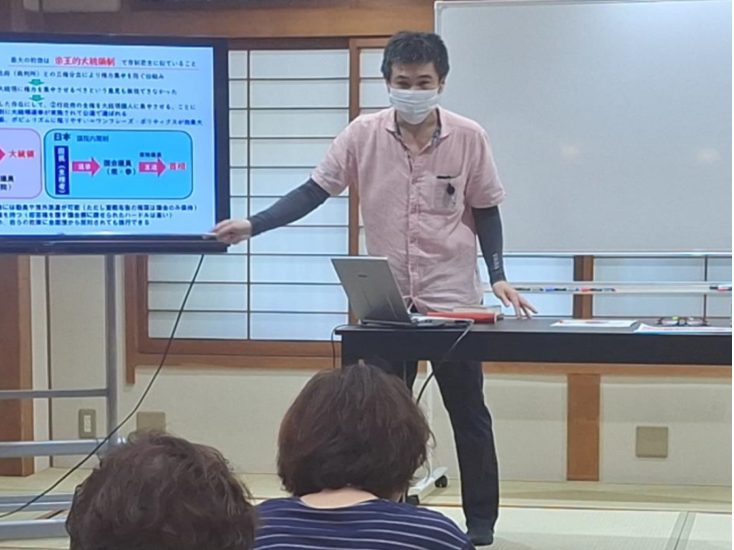

2024年9月13日(金)13:30~15:00 開催

歴史講座「これがアメリカ大統領!~歴代の足跡と大統領選の基礎知識~」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回は決戦が迫るアメリカ大統領選挙について、選挙の仕組みと、歴代大統領の紹介、また歴代大統領と日本との関わりの歴史について学びました。 知ってるようで意外と知らない大統領選挙の仕組みについてみなさん大変興味深くお聞きになられていました。 次回の歴史講座は10月11日(金)13:30〜15:00 「天皇家の分裂の歴史(仮題)」を予定しております。

内容 今回は決戦が迫るアメリカ大統領選挙について、選挙の仕組みと、歴代大統領の紹介、また歴代大統領と日本との関わりの歴史について学びました。 知ってるようで意外と知らない大統領選挙の仕組みについてみなさん大変興味深くお聞きになられていました。 次回の歴史講座は10月11日(金)13:30〜15:00 「天皇家の分裂の歴史(仮題)」を予定しております。

2024年8月24日(土)13:30~15:00 開催

和洋文化講座【学生レクチャー】平安時代の和歌を学生と読む」

講師 和洋女子大学3年生5名

ファシリテーター 和洋女子大学人文学部准教授 大塚 千紗子 先生

内容 ファシリテーターの大塚先生より、現在放映中のNHK大河ドラマ『光る君へ』における和歌の機能についてお話いただき、和歌への関心がさらに深まったうえで、高等学校国語教科書に採択されている平安時代の和歌について、和洋女子大学の5人の学生が日頃の学修成果を発表しました。 著名な歌が中心でしたが、技法の説明や解釈を交えての発表に、受講者の皆さまは興味深く聞いていらっしゃいました。 今年度の和洋文化講座は残り2回となります。 9月28日(土)13:30~15:00 「和本で読む日本の古典文学」 10月26日(土)13:30~15:00 「式場隆三郎と「芸術家」イメージのプロモーション」 是非ご参加ください。

ファシリテーター 和洋女子大学人文学部准教授 大塚 千紗子 先生

内容 ファシリテーターの大塚先生より、現在放映中のNHK大河ドラマ『光る君へ』における和歌の機能についてお話いただき、和歌への関心がさらに深まったうえで、高等学校国語教科書に採択されている平安時代の和歌について、和洋女子大学の5人の学生が日頃の学修成果を発表しました。 著名な歌が中心でしたが、技法の説明や解釈を交えての発表に、受講者の皆さまは興味深く聞いていらっしゃいました。 今年度の和洋文化講座は残り2回となります。 9月28日(土)13:30~15:00 「和本で読む日本の古典文学」 10月26日(土)13:30~15:00 「式場隆三郎と「芸術家」イメージのプロモーション」 是非ご参加ください。

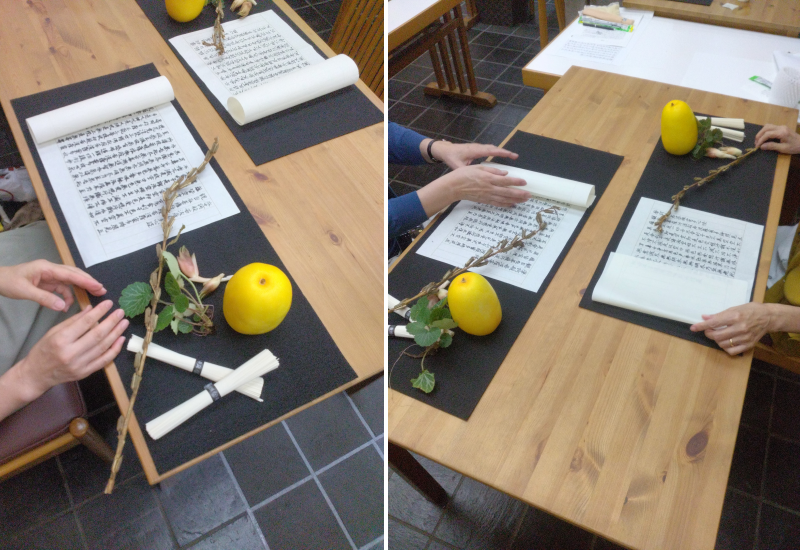

2024年7月29日(月)・30日(火)13:30~15:00 開催

室礼講座「お盆」

講師 黒沢 京子 先生

内容 一年を半期ずつに分けた前期の始まりが正月、後期の始まりがお盆です。お盆の正式名は盂蘭盆会(うらぼんえ)といいます。先祖の霊をお迎えして、もてなし、再びあの世にお送りする行事です。お盆の間は、生前故人が好きだった食べ物や、果物をお供えして、故人の思い出を語り合います。今回は「写経」をして、まくわ瓜・胡麻柄・茗荷・素麺・雪の下と一緒に飾りました。 次回は10月7日(月)・8日(火)13:30∼15:00、 「収穫祭(十三夜)」をテーマに実施する予定です。皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 一年を半期ずつに分けた前期の始まりが正月、後期の始まりがお盆です。お盆の正式名は盂蘭盆会(うらぼんえ)といいます。先祖の霊をお迎えして、もてなし、再びあの世にお送りする行事です。お盆の間は、生前故人が好きだった食べ物や、果物をお供えして、故人の思い出を語り合います。今回は「写経」をして、まくわ瓜・胡麻柄・茗荷・素麺・雪の下と一緒に飾りました。 次回は10月7日(月)・8日(火)13:30∼15:00、 「収穫祭(十三夜)」をテーマに実施する予定です。皆さまのご参加をお待ちしております!

2024年7月25日(木)13:30~15:00 開催

はじめての「絵てがみ」講座 ~夏の風物詩~

講師 加藤 真理 先生

内容 今回は「夏の風物詩」 をテーマにひまわりやスイカなどの絵手紙を描きました。 受講者の方の中には、ほうずきや日日草を持参されて描いていらっしゃる方もいました。 次回絵てがみ講座は9月26日(木)13:30-15:00 テーマは 「秋の楽しみ」 になります。 ※当初予定していた「文字アート」から変更になりました。

内容 今回は「夏の風物詩」 をテーマにひまわりやスイカなどの絵手紙を描きました。 受講者の方の中には、ほうずきや日日草を持参されて描いていらっしゃる方もいました。 次回絵てがみ講座は9月26日(木)13:30-15:00 テーマは 「秋の楽しみ」 になります。 ※当初予定していた「文字アート」から変更になりました。

2024年7月19日(金)13:30~15:00 開催

市川の歴史散歩 第4回 真間の手児奈と万葉集

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。今回は講義形式にて万葉時代の市川の地形から始まり手児奈に関係する伝説や史跡・万葉集について学びました。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。今回は講義形式にて万葉時代の市川の地形から始まり手児奈に関係する伝説や史跡・万葉集について学びました。

2024年7月12日(金)13:30~15:00 開催

歴史講座「欠史八代と倭の五王 ~古代天皇家と三王朝交代説~」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回は古代の天皇家について学びました。日本のルーツともいえるテーマですが、史料が少ないなど謎も多く、それだけに皆さん講師の説明を熱心に聞いていらっしゃいました。 次回歴史講座は9月13日(金)13:30-15:00 テーマは決まり次第ホームページにてご案内いたします。

内容 今回は古代の天皇家について学びました。日本のルーツともいえるテーマですが、史料が少ないなど謎も多く、それだけに皆さん講師の説明を熱心に聞いていらっしゃいました。 次回歴史講座は9月13日(金)13:30-15:00 テーマは決まり次第ホームページにてご案内いたします。

2024年7月6日(土)10:30~13:30 開催

自然観察講座「新緑がきれい 池をめぐる散歩道」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学ではドクダミの花の構造について学びました。午後は、JR市川駅前からバスに乗り、「じゅんさい池」のバス停で降りて池の付近の自然環境ゾーンを歩きました。「ジュンサイを残そう市民の会」の会長さんに保全の説明を伺いました。 次回概要:自然散策講座 9月7日(土)10:30-13:30「大柏川の流れ、調節池をめぐろう」 午前は座学で大黒家内で講義を聞きます。午後は、かつて水害に悩まされた市川。調節池を巡ります。

内容 午前の座学ではドクダミの花の構造について学びました。午後は、JR市川駅前からバスに乗り、「じゅんさい池」のバス停で降りて池の付近の自然環境ゾーンを歩きました。「ジュンサイを残そう市民の会」の会長さんに保全の説明を伺いました。 次回概要:自然散策講座 9月7日(土)10:30-13:30「大柏川の流れ、調節池をめぐろう」 午前は座学で大黒家内で講義を聞きます。午後は、かつて水害に悩まされた市川。調節池を巡ります。

2024年6月22日(土)13:30~15:00 開催 和洋文化講座「川端康成と東山魁夷ー文学と美術の交響」

講師 和洋女子大学総合研究機構 近代文学研究所 上席主任研究員 深澤 晴美 先生

内容 和洋文化講座もお陰様で3年目を迎えました。今回は市川市に馴染みの深い東山魁夷とノーベル文学賞作家の川端康成との深い交わりについて二人の作品を通して学びました。 豊富な資料と講師の詳しい解説を通して、二人に対する理解が深まりました。 和洋文化講座、次回は8月24日(土)学生レクチャー「平安時代の和歌を学生と読む」 和洋女子大学の学生が学修成果を披露します。無料講座です。是非ご参加ください。

内容 和洋文化講座もお陰様で3年目を迎えました。今回は市川市に馴染みの深い東山魁夷とノーベル文学賞作家の川端康成との深い交わりについて二人の作品を通して学びました。 豊富な資料と講師の詳しい解説を通して、二人に対する理解が深まりました。 和洋文化講座、次回は8月24日(土)学生レクチャー「平安時代の和歌を学生と読む」 和洋女子大学の学生が学修成果を披露します。無料講座です。是非ご参加ください。

2024年6月21日(金)13:30~15:00 開催 市川の歴史散歩 第3回 下総国府と下総国分寺創立

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は「下総国府と下総国分寺創立」について学びました(この講座の外歩きは9月を予定)。 次回は7月19日(金)13:30~15:00に「真間の手児奈と万葉集」をテーマにした講座を座学形式で実施いたします。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は「下総国府と下総国分寺創立」について学びました(この講座の外歩きは9月を予定)。 次回は7月19日(金)13:30~15:00に「真間の手児奈と万葉集」をテーマにした講座を座学形式で実施いたします。

2024年6月14日(金)13:30~15:00 開催 歴史講座「『小右記』を読む」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回はNHK大河ドラマ「光る君へ」で何度も登場する藤原実資の日記「小右記」を取り上げました。現代では平安時代を知る貴重な一級史料である「小右記」を通じて当時の世相や公家社会の常識、そして実資の思いなどを一緒に学びました。 次回歴史講座は7月12日(金)13:30〜15:00 次回は 「欠史八代と倭の五王~古代天皇家と三王朝交代説~」になります。是非ご参加ください。

内容 今回はNHK大河ドラマ「光る君へ」で何度も登場する藤原実資の日記「小右記」を取り上げました。現代では平安時代を知る貴重な一級史料である「小右記」を通じて当時の世相や公家社会の常識、そして実資の思いなどを一緒に学びました。 次回歴史講座は7月12日(金)13:30〜15:00 次回は 「欠史八代と倭の五王~古代天皇家と三王朝交代説~」になります。是非ご参加ください。

2024年6月21日(金)13:30~15:00 開催 市川の歴史散歩 第3回 下総国府と下総国分寺創立

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は「下総国府と下総国分寺創立」について学びました(この講座の外歩きは9月を予定)。 次回は7月19日(金)13:30~15:00に「真間の手児奈と万葉集」をテーマにした講座を座学形式で実施いたします。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。 今回は「下総国府と下総国分寺創立」について学びました(この講座の外歩きは9月を予定)。 次回は7月19日(金)13:30~15:00に「真間の手児奈と万葉集」をテーマにした講座を座学形式で実施いたします。

2024年6月3日(月)・4日(火)13:30~15:00 開催 室礼講座「水口祭」

講師 黒沢 京子 先生

内容 八十八夜も過ぎると田植えの季節に入ります。水口祭とは農耕儀礼の一つで、古くより苗がよく根付くように、豊作でありますようにと、早乙女が田に入り、苗を植え、田の神様に祈る習わしがありました。水口祭の水口とは、苗代に稲の種をまいた日に苗代田の水口(用水路の入り口)や畦で祭りが行われていたことによります。 今回は「早苗」と早乙女の方々の仕事に見立てた「たすき」や「手ぬぐい」を飾りました。 次回は7月29日(月)・30日(火)13:30∼15:00、 「お盆」をテーマに実施する予定です。皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 八十八夜も過ぎると田植えの季節に入ります。水口祭とは農耕儀礼の一つで、古くより苗がよく根付くように、豊作でありますようにと、早乙女が田に入り、苗を植え、田の神様に祈る習わしがありました。水口祭の水口とは、苗代に稲の種をまいた日に苗代田の水口(用水路の入り口)や畦で祭りが行われていたことによります。 今回は「早苗」と早乙女の方々の仕事に見立てた「たすき」や「手ぬぐい」を飾りました。 次回は7月29日(月)・30日(火)13:30∼15:00、 「お盆」をテーマに実施する予定です。皆さまのご参加をお待ちしております!

2024年6月1日(土)10:30~13:30 開催 自然観察講座「緑の景観を楽しもう」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学ではアジサイの園芸品種について学びました。午後は、徒歩で京成中山駅から東側の高台を、緑の景観、水の流れを法華経寺中心に歩きました。天気もよく散歩日和でした。 次回は7月6日(土)10:30〜13:30「新緑がキレイ 池を巡る散歩道」です。 午前の座学ではドクダミの花の構造について学びます。午後は、JR市川駅前からバスに乗り、「じゅんさい池」のバス停で降りて池の付近の自然環境ゾーンを歩きます。

内容 午前の座学ではアジサイの園芸品種について学びました。午後は、徒歩で京成中山駅から東側の高台を、緑の景観、水の流れを法華経寺中心に歩きました。天気もよく散歩日和でした。 次回は7月6日(土)10:30〜13:30「新緑がキレイ 池を巡る散歩道」です。 午前の座学ではドクダミの花の構造について学びます。午後は、JR市川駅前からバスに乗り、「じゅんさい池」のバス停で降りて池の付近の自然環境ゾーンを歩きます。

2024年5月23日(木)13:30~15:00 開催 はじめての「絵てがみ」講座 ~縁起物~

講師 加藤 真理 先生

内容 今回は「縁起物&春野菜」をテーマに実施いたしました。課題は達磨と春野菜でしたが、自分が描きたいお写真や置物を持ってきて、難しいところは先生にアドバイスを求めながら、絵てがみを描かれた受講生もいらっしゃいました。見たまま、思ったままを思いっきりハガキにつめこんで、世界でたった一つしかない絵てがみを描いてみましょう! 次回は7月25日、「夏の風物詩」をテーマにて実施する予定です。皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 今回は「縁起物&春野菜」をテーマに実施いたしました。課題は達磨と春野菜でしたが、自分が描きたいお写真や置物を持ってきて、難しいところは先生にアドバイスを求めながら、絵てがみを描かれた受講生もいらっしゃいました。見たまま、思ったままを思いっきりハガキにつめこんで、世界でたった一つしかない絵てがみを描いてみましょう! 次回は7月25日、「夏の風物詩」をテーマにて実施する予定です。皆さまのご参加をお待ちしております!

2024年5月18日(土)13:10~16:30 開催 市川の歴史散歩 第2回 堀之内貝塚・市川考古博物館を訪ねてみよう!

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。今回は第1回目講座で学んだ市川堀之内貝塚を見学、縄文時代の火起こしも体験できました。また、市川考古博物館では職員の方からの詳しい説明も受けることができました。 次回は6/21(金) 下総国府と下総国分寺創立について講座形式で学ぶ予定です。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。今回は第1回目講座で学んだ市川堀之内貝塚を見学、縄文時代の火起こしも体験できました。また、市川考古博物館では職員の方からの詳しい説明も受けることができました。 次回は6/21(金) 下総国府と下総国分寺創立について講座形式で学ぶ予定です。

2024年5月10日(金)13:30~15:00 開催 歴史講座【平成 パラダイムシフト(発送・常識の転換)だらけの30年】

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回は平成時代を振り返りました。ついこの間まで平成の時代であったような印象ですが、改めて30年間を振り返ると、様々な変化があったことに気づかされ、受講生のみなさまも、驚き、感嘆されていました。 次回の歴史講座は6月14日(金)13:30-15:00 次回は、放送中のNHK大河ドラマ「光る君へ」にちなみ、藤原実資の日記「小右記」を取り上げます。是非ご参加ください。

内容 今回は平成時代を振り返りました。ついこの間まで平成の時代であったような印象ですが、改めて30年間を振り返ると、様々な変化があったことに気づかされ、受講生のみなさまも、驚き、感嘆されていました。 次回の歴史講座は6月14日(金)13:30-15:00 次回は、放送中のNHK大河ドラマ「光る君へ」にちなみ、藤原実資の日記「小右記」を取り上げます。是非ご参加ください。

2024年4月22日(月)・23日(火)13:30~15:00 開催 室礼講座 第二十七回「端午」

講師 黒沢 京子 先生

内容 子どもの日でおなじみの「端午の節供」をテーマに講座を実施しました。 端午の節供は子どもの健やかな成長を願う行事であると同時に、五月五日は奇数が重なる日です。古代中国ではこの日は悪いことが起こりやすいという重日思想の考えからこの日は厄除けの日と考えられていました。制作では和紙を使い、折形の兜を作りました。菖蒲の香り楽しみ、出来上がった兜と粽とともに飾り付けました。 次回は6月3日(月)・4日(火)13:30∼15:00「水口祭」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 子どもの日でおなじみの「端午の節供」をテーマに講座を実施しました。 端午の節供は子どもの健やかな成長を願う行事であると同時に、五月五日は奇数が重なる日です。古代中国ではこの日は悪いことが起こりやすいという重日思想の考えからこの日は厄除けの日と考えられていました。制作では和紙を使い、折形の兜を作りました。菖蒲の香り楽しみ、出来上がった兜と粽とともに飾り付けました。 次回は6月3日(月)・4日(火)13:30∼15:00「水口祭」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

2024年4月20日(土)13:30~15:00 開催 市川の歴史散歩「第1回 堀之内貝塚と市川の縄文時代」

講師 市川案内人の会 小郷 一郎 先生

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。第1回目の講座(講義形式)は市川堀之内貝塚と市川の縄文時代をテーマに開催されました。ご参加の方々は縄文時代にタイムスリップして講義や写真・石斧のレプリカ等をご覧になっていらっしゃいました。 次回は5/18(土)に実際に堀之内貝塚と市川市考古博物館を訪ねる外歩きを予定しております。

内容 市川の歴史散歩講座は、縄文時代から近代までの市川の歴史について講義と外歩きで学ぶ講座です。第1回目の講座(講義形式)は市川堀之内貝塚と市川の縄文時代をテーマに開催されました。ご参加の方々は縄文時代にタイムスリップして講義や写真・石斧のレプリカ等をご覧になっていらっしゃいました。 次回は5/18(土)に実際に堀之内貝塚と市川市考古博物館を訪ねる外歩きを予定しております。

2024年4月12日(金)13:30~15:00 開催 歴史講座「生まれるのが少し早ければ…!『戦国の申し子』になれなかった‟独眼竜”伊達政宗」

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回は戦国時代でも指折りの人気者・伊達政宗。遺した事績への近年の評価やエピソードを中心に、‟独眼竜”の一生についてお話いただきました。今回もとても興味深いお話がたくさんありました。 次回の歴史講座は5月10日(金)13:30-15:00 次回は「平成 パラダイムシフト(発想・常識の転換)だらけの30年」と題して、「平成」の時代、国内で起きた「発想・常識の転換」を中心に、海外で起きた出来事も簡単に紹介します。是非ご参加ください。

内容 今回は戦国時代でも指折りの人気者・伊達政宗。遺した事績への近年の評価やエピソードを中心に、‟独眼竜”の一生についてお話いただきました。今回もとても興味深いお話がたくさんありました。 次回の歴史講座は5月10日(金)13:30-15:00 次回は「平成 パラダイムシフト(発想・常識の転換)だらけの30年」と題して、「平成」の時代、国内で起きた「発想・常識の転換」を中心に、海外で起きた出来事も簡単に紹介します。是非ご参加ください。

2024年4月6日(土)10:30~13:30 開催 自然観察講座「お花見しながら・文学散歩」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学ではモクレン科の植物やサクラについて学びました。午後は、徒歩で市川真間駅から15分くらい先にある桜土手を散策しました。天候が心配されましたが、雨は降らず、サクラも見頃で多くの人が訪れていました。

内容 午前の座学ではモクレン科の植物やサクラについて学びました。午後は、徒歩で市川真間駅から15分くらい先にある桜土手を散策しました。天候が心配されましたが、雨は降らず、サクラも見頃で多くの人が訪れていました。

2024年3月28日(木)13:30~15:00 開催 はじめての「絵てがみ」講座 ~春野菜を描こう~

講師 加藤 真理 先生

内容 今回「縁起物」を予定しておりましたが、諸事情により、「春野菜を描こう」に変更し、講座を実施いたしました。春野菜のにんじんやそら豆などを題材に絵てがみを描きました。 次回5月23日13:30~15:00に実施するテーマを「縁起物」に変更いたします。突然の変更となり、講座を楽しみにされていた方にはご迷惑をおかけすることとなりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

内容 今回「縁起物」を予定しておりましたが、諸事情により、「春野菜を描こう」に変更し、講座を実施いたしました。春野菜のにんじんやそら豆などを題材に絵てがみを描きました。 次回5月23日13:30~15:00に実施するテーマを「縁起物」に変更いたします。突然の変更となり、講座を楽しみにされていた方にはご迷惑をおかけすることとなりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2024年3月2日(土)10:30~13:30 開催 自然散策講座「街なかのお寺なのにオタマジャクシがそろそろ!」

講師 高野 史郎 先生

内容 午前の座学ではオタマジャクシやカエル、サクラについて学びました。午後は、徒歩で国府台駅から安国院を散策しました。小さな池の中にカエルと、卵の連なりが複数確認できました。

内容 午前の座学ではオタマジャクシやカエル、サクラについて学びました。午後は、徒歩で国府台駅から安国院を散策しました。小さな池の中にカエルと、卵の連なりが複数確認できました。

2024年2月5日(月)・6日(火)13:30~15:00 開催 室礼講座「立春」

講師 黒沢 京子 先生

内容 今回は二十四節気の1つである立春とその前日の節分をテーマに講座を実施しました。旧暦では、一年のはじまりは立春からと考えられていました。また、立春とセットで語られることが多いのが節分です。節分で食べるといえば豆です。「魔の目を射る」に通じる炒った大豆を年の数だけ食べて無病息災を願います。3月行われる「東大寺のお水取り」の前、2月の下旬頃に「花ごしらえ」という行事があります。選ばれた僧侶たちが、黄色の花芯、赤2枚、白3枚の花びらをかたどった和紙を使い、「良弁椿」の造花をつくるのです。今回の制作はその良弁椿を作りました。 次回は4月22日(月)・23日(火)13:30∼15:00「端午」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 今回は二十四節気の1つである立春とその前日の節分をテーマに講座を実施しました。旧暦では、一年のはじまりは立春からと考えられていました。また、立春とセットで語られることが多いのが節分です。節分で食べるといえば豆です。「魔の目を射る」に通じる炒った大豆を年の数だけ食べて無病息災を願います。3月行われる「東大寺のお水取り」の前、2月の下旬頃に「花ごしらえ」という行事があります。選ばれた僧侶たちが、黄色の花芯、赤2枚、白3枚の花びらをかたどった和紙を使い、「良弁椿」の造花をつくるのです。今回の制作はその良弁椿を作りました。 次回は4月22日(月)・23日(火)13:30∼15:00「端午」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

2024年2月3日(土)10:30~13:30 開催 自然散策講座「どこかに昆虫が、花のつぼみが、春を探して歩こう!」

講師 高野 史郎 先生

内容 節分から春分へと季節は進み、どこかから春を感じられる場所があります。市川真間駅から手児奈堂と亀井院を散策し、春の 訪れを探しにいきました。池で色鮮やかなカワセミを発見しました。 次回の歴史講座は3月2日(土)10:30〜13:30「街なかのお寺なのにオタマジャクシがそろそろ!」 京成国府台駅近くの安国院を散策します。

内容 節分から春分へと季節は進み、どこかから春を感じられる場所があります。市川真間駅から手児奈堂と亀井院を散策し、春の 訪れを探しにいきました。池で色鮮やかなカワセミを発見しました。 次回の歴史講座は3月2日(土)10:30〜13:30「街なかのお寺なのにオタマジャクシがそろそろ!」 京成国府台駅近くの安国院を散策します。

2024年1月25日(木)13:30~15:00 開催 はじめての「絵てがみ」講座 ~冬の花~

講師 加藤 真理 先生

内容 今回は冬に咲く花をテーマに絵てがみを描きました。シクラメンは葉の枚数分だけ花を咲かせる植物と言われていることはご存知ですか。 今回受講者の皆さまはグラデーションや余白を残すことで葉脈を表現することにチャレンジしました。 次回は3月28日(木)13:30~15:00 「縁起物」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

内容 今回は冬に咲く花をテーマに絵てがみを描きました。シクラメンは葉の枚数分だけ花を咲かせる植物と言われていることはご存知ですか。 今回受講者の皆さまはグラデーションや余白を残すことで葉脈を表現することにチャレンジしました。 次回は3月28日(木)13:30~15:00 「縁起物」をテーマに実施する予定です。 皆さまのご参加をお待ちしております!

2024年1月12日(金)13:30~15:00 開催 歴史講座【紫式部日記を読む】

講師 熊谷 充晃 先生

内容 今回は、今年のNHK大河ドラマの紫式部にちなみ「紫式部日記」を読みながら、紫式部と周辺人物との関連や、平安時代の文化、歴史的背景などを学びました。受講者の皆様、大変興味深く聞き入っていらっしゃいました。 次回の歴史講座は2月9日(金)13:30-15:00 次回テーマは中東・イスラエルのお話を予定しております。

内容 今回は、今年のNHK大河ドラマの紫式部にちなみ「紫式部日記」を読みながら、紫式部と周辺人物との関連や、平安時代の文化、歴史的背景などを学びました。受講者の皆様、大変興味深く聞き入っていらっしゃいました。 次回の歴史講座は2月9日(金)13:30-15:00 次回テーマは中東・イスラエルのお話を予定しております。